Lorsqu’il s’agit de concevoir une maison, la gestion des eaux usées est un aspect fondamental souvent négligé. Différents schémas d’évacuation existent, chacun adapté à des contextes variés. Dans les zones urbaines densément peuplées, le tout-à-l’égout est généralement privilégié, permettant une évacuation rapide et efficace vers des stations de traitement.

En revanche, dans les zones rurales ou les maisons isolées, des systèmes individuels comme les fosses septiques ou les micro-stations d’épuration sont couramment utilisés. Ces solutions permettent un traitement local des eaux usées, réduisant ainsi l’impact environnemental et la dépendance aux infrastructures publiques.

Lire également : Filasse ou téflon : astuces pour un raccordement fiable en plomberie

Plan de l'article

Les systèmes d’évacuation des eaux usées en maison

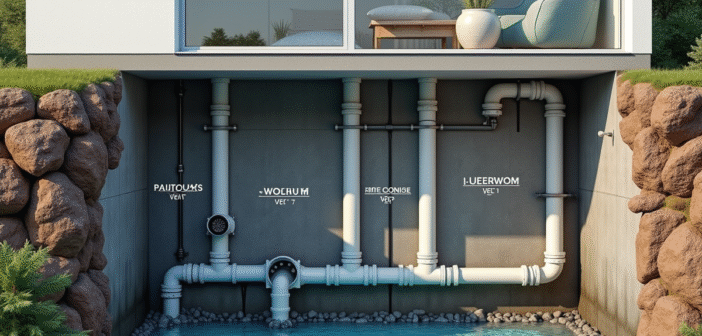

Les systèmes d’évacuation des eaux usées en maison varient en fonction du type de construction et de l’emplacement. Une maison de plain-pied, par exemple, nécessite un schéma d’évacuation spécifique pour les eaux usées. Le respect des normes DTU, comme le DTU 60.11, encadre la mise en place de ces systèmes afin d’assurer une installation conforme.

Les eaux usées se divisent en plusieurs catégories : les eaux ménagères et les eaux-vannes. Les premières proviennent de la cuisine, de la salle de bain et de la buanderie, tandis que les secondes émanent des WC. Cette distinction est fondamentale car elle dicte le type de traitement et d’évacuation nécessaire.

A lire également : Quelle est la meilleure assurance habitation ?

Les matériaux utilisés

Les matériaux employés pour les canalisations varient aussi :

- Le PVC, économique et facile à installer.

- La fonte, résistante mais plus coûteuse.

- Le cuivre, apprécié pour sa durabilité et sa résistance à la corrosion.

Intégration avec les systèmes d’assainissement

Selon le lieu d’habitation, deux types principaux de systèmes d’assainissement existent :

- Le système collectif, intégré au réseau public d’assainissement des eaux usées.

- L’assainissement non collectif (ANC), incluant notamment les fosses septiques.

Le choix de l’un ou l’autre dépend souvent de la localisation géographique et des infrastructures disponibles. La gestion des eaux usées domestiques doit être rigoureusement planifiée pour éviter tout impact environnemental négatif.

Dimensionnement et installation des canalisations

Le dimensionnement des canalisations relève d’une rigueur essentielle. Le respect des normes DTU, notamment le DTU 60.11, est impératif pour s’assurer d’une installation conforme et sécurisée. Le diamètre des tuyaux joue un rôle fondamental dans le bon écoulement des eaux usées. Pour les eaux ménagères, un diamètre de 40 mm est souvent recommandé, tandis que les eaux-vannes nécessitent un diamètre de 100 mm.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des canalisations sont divers et choisis selon leurs propriétés spécifiques. Le PVC est plébiscité pour sa légèreté et sa facilité d’installation. La fonte, bien que plus coûteuse, est appréciée pour sa robustesse et sa durabilité. Le cuivre, quant à lui, est résistant à la corrosion et offre une longévité accrue.

Étapes de l’installation

L’installation des canalisations suit plusieurs étapes méthodiques :

- Étude préalable : analyse des besoins en évacuation selon la configuration de la maison.

- Choix des matériaux : sélection en fonction des contraintes techniques et du budget.

- Pose des tuyaux : respect des pentes minimales pour assurer un écoulement gravitaire.

- Raccordements : connexion des canalisations aux équipements sanitaires et au système d’assainissement.

L’application rigoureuse de ces étapes garantit une évacuation efficace et sans obstructions des eaux usées. Le suivi des normes DTU et le choix judicieux des matériaux assurent la pérennité et la fiabilité du système d’évacuation.

Intégration avec les systèmes d’assainissement

La gestion des eaux usées ne se limite pas à leur évacuation. Leur traitement et leur assainissement revêtent une dimension fondamentale. Deux grands systèmes coexistent : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif.

Le premier, souvent désigné sous le terme de système collectif, regroupe les infrastructures publiques de traitement des eaux usées. Les canalisations domestiques y sont raccordées pour acheminer les eaux vers une station d’épuration. Ce dispositif garantit un traitement efficace et rigoureux, conforme aux réglementations en vigueur.

En revanche, l’assainissement non collectif, ou ANC, concerne les habitations isolées. Il nécessite des installations spécifiques telles que les fosses septiques, les filtres à sable ou les micro-stations.

- La fosse septique constitue l’élément central de ce système. Elle assure la décantation et le prétraitement des eaux-vannes et des eaux ménagères.

Un schéma d’évacuation des eaux usées bien pensé doit prévoir une intégration optimale avec ces systèmes. Les canalisations doivent être dimensionnées et posées en fonction des contraintes techniques des dispositifs d’assainissement. La conception doit aussi tenir compte de la nature des effluents. Les eaux-vannes (provenant des WC) et les eaux ménagères (issues de la cuisine et de la salle de bain) doivent être traitées avec des approches adaptées.

Une attention particulière doit être portée à la gestion des eaux pluviales. Leur infiltration dans les dispositifs d’assainissement non collectif peut perturber le fonctionnement des fosses septiques et des filtres. Une gestion séparée est souvent recommandée pour éviter toute saturation des systèmes.

Maintenance et solutions écologiques

Assurer la durabilité d’un système d’évacuation des eaux usées passe par une maintenance régulière. Une surveillance proactive permet de détecter les obstructions et les fuites. Les fosses septiques doivent être vidangées tous les quatre ans.

La prévention des blocages repose sur plusieurs actions :

- Évitez de jeter des matières solides ou grasses dans les canalisations.

- Utilisez des filtres pour retenir les particules susceptibles de causer des obstructions.

Adoptez des solutions écologiques pour optimiser la gestion des eaux usées. Le traitement des eaux grises, par exemple, permet de réutiliser cette ressource pour l’arrosage ou les chasses d’eau. Des filtres biologiques peuvent être installés pour traiter les eaux ménagères avant leur réutilisation.

Les toitures végétalisées jouent un rôle clé. Elles réduisent le ruissellement des eaux pluviales et diminuent la charge sur les systèmes d’assainissement. Elles améliorent l’isolation thermique des bâtiments.

Intégrez des dispositifs de récupération des eaux pluviales. Ces systèmes, couplés à des filtres adaptés, permettent de stocker et d’utiliser l’eau pour des usages domestiques non potables. Cette pratique réduit la consommation d’eau potable et soulage les réseaux d’assainissement.

Investir dans ces technologies écologiques favorise une gestion durable et responsable des ressources en eau. Les avancées dans le traitement des eaux usées offrent des solutions innovantes pour répondre aux défis environnementaux actuels.